01

“上迁婚”的剩男剩女

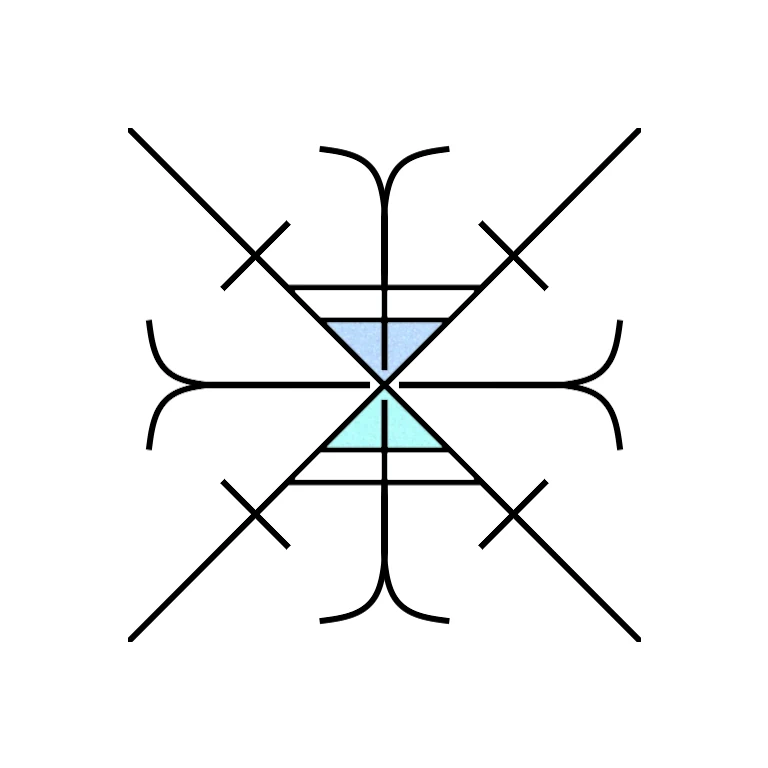

有时候,一篇论文说不清楚的问题,一张图就能搞定。

大家可能都听说过“上迁婚”,指社会习俗中,女性总是要选择比自己高一个阶层的男性为婚姻对象。

01

“上迁婚”的剩男剩女

有时候,一篇论文说不清楚的问题,一张图就能搞定。

大家可能都听说过“上迁婚”,指社会习俗中,女性总是要选择比自己高一个阶层的男性为婚姻对象。

落子无悔,意思是选错了就选错了,上天不给我的,无论怎样十指紧扣都会漏走;而给我的无论我怎样失守都会拥有。缘起缘灭皆如云烟,冬天会周而复始,该相逢的人会再相逢,莫让过往的遗憾困住心念,既知繁华三千,看淡即是浮云,何须执于一念。其实,所有的人和事儿,给我们的经历不是得到就是学到,洒掉的牛奶、走掉的爱人、阶段性的友谊,所有的这些都不值得你去责怪曾经那个真诚的自己。回忆是用来警示自己,不是用来囚禁自己;昨日种种譬如昨日死,今朝念念当体即空。所以,接收自己看错人,接受付出没有回报,接受真诚,它真的有抵达不了的地方;当下拼尽全力,事后落子无悔,过好每一个今天,才是对过去的自己,最大的诚意。

如果你实在忘不掉一个人,请耐心看完,你会如释重负:

我们这一生总是在等,等下次、等将来、等不忙。

很多人对于赚钱也是,等学会了,等有空,等准备好了。

不要再等了,现在就行动起来,等不是借口。

要干中学。一辈子太短,想到就干,别等到后悔。

开篇叠甲:这是纯然个人观点的表达,没有对与错,只是个人的观点的描述和判断。以下所有的描述不考虑所谓道德层面,法律边界,如果有不喜,以你的情绪为准。

很多人对大模型的幻觉不以为然,甚至盲目信任,造成了信息矫正的负担。

如果是一个中学生跟你说一件胡编的事情,你很快就能发现它的问题,但是如果是大学教授说一件不存在的事情,并且引经据典,你是否还能发现问题呢?

AI 的普及,导致生成内容的门槛嫉妒低,而热度一定程序上催生了盲目信任。

前些天,公司在探讨 “产品的文化符号”,需要去从传统文化中寻找文化意象。

对有一些歧义的文字名称,我通过古汉语字典等载体确认了涵义,发现了一些 “贬义” 的成分,作为产品文化符号不合适。

然后一个同事蹦出来,说这个词内涵丰富,是好的寓意,deepseek 都这么认为。

老板一听 deepseek 来劲了,好好好,我咋没想到问一下 ds,来,我看看。

俩人津津有味看起来了。

对于我翻阅词典、百科得到的 “贬义” 的解释不屑一顾。

对着 ds 生成的讨好内容,啧啧称好。他们完全不认为 AI 有幻觉,尤其是 ds 这样的大明星。

ps.

与其说 AI 正在制造大量的垃圾信息堆场,不如说这个时代越来越需要人有 “思辨” 的能力,绝大多数人对信息没有自我筛选、判断、加工的能力,听之信之。而没有思考力的,只会被海量信息蒙昧。

这也正提醒了我们,在强工具时代,辩证思维、结构性思维等思维范式,仍然是非常宝贵的特征。

这句话看似偏颇,实则颇有深意。

决策是客观的(要么做,要么不做),但决策的结果却是「主观」。

为什么说结果是主观?

因为实施人不同。

悲观者跟乐观者的最大区别是什么?

前者要在绝对优势的情况才有信心,而后者在信息不明朗时仍敢躬身入局。

当我们需要郑重决策,大都是在「前景尚未明朗」之时。

所以,当悲观者认为「不行」时,那多半是正确,让他上,真会「不行」。

这是因为“自我实现预言效应”,悲观者的认知会优先放在“潜在失败的线索”上,以至于战战兢兢,难以发挥常态,那失败率的确很高。

深夜11点,某上市公司总裁老张刷到一条朋友圈——竞争对手用AI重构了供应链,三个月省下2000万成本。他猛地灌了口浓茶,抄起手机打给CIO:”小王,咱们的AI项目怎么还没动静?”电话那头传来苦笑:”张总,咱们连ERP数据都没打通……”

这个场景正在无数会议室重复上演。当消费级AI像空气般渗透生活,企业级AI却像被施了魔法的灰姑娘——午夜钟声响起时,水晶鞋总会变回破木屐。

有得有失,我觉得人的一生没有必要为了什么才是算是真正的人生。

保持自己的内心的想法,每个人都有自己的人生,不去攀比,不去内耗,把心放下,生死终究是逃不开的宿命,活在当下,如果不开心了,想想找点事情做,让自己忙起来,不想做,就躺平,没有什么不好的。

路漫漫其修远兮,前方路还很长,仕途,姻缘,这些都不是必须的,来世走一回,不是什么都非要得到,看开点。

愿你一生至少过得是自己过过的一生,而不是活在别人的一生中。

企业该不该给机器人交社保?

这个“无厘头”的议题,最近由全国人大代表、第十四届全国人大常委会委员、中国社会保障学会会长、中国人民大学教授郑功成提出后,引发了不小的争议。

郑功成表示,机器人和AI的发展对制造业就业影响的幅度可能超过70%,同时也会对社保造成影响。“现在一条流水线上的每个工人,企业都要缴费(社保)。机器替代人以后,企业要不要缴费?这个也在讨论。机器人对社会保障的影响是多个层面的,必须要有新的应对举措。”

更多人把它当段子和雷人提案来看,但实际上这是个严肃的话题,可能不久的将来就需要全社会来认真面对。

我们如同温水煮青蛙,处境岌岌可危。这一切并非一蹴而就,而是随着算法的每一次微调,逐渐演变而来。

最初旨在连接朋友的社交媒体,如今已演变成一个由运营公司掌控我们信息消费内容,并能潜移默化塑造我们思维方式的系统。

过去,我们曾能通过自主选择来掌控 Facebook 和 Instagram 这类应用程序。它们曾是我们日常的慰藉,将我们关心的人聚集一处,让世界显得更小、更近。

但从这些公司的角度来看,这却是一个问题。我们个人的世界,包括朋友、家人和人脉圈子,是有限的。一旦我们了解完动态,便会放下应用。这对商业利益而言是不利的。

在这个 AI 日新月异、区块链技术蓬勃发展的时代,我一直在思考下一代互联网技术的发展方向,尤其是在资源分配这个关键问题上。

从去中心化用到的技术说起吧,P2P (点对点) 技术作为最早的去中心化技术之一已有多年历史。然而近年来,运营商为了便于自己跨省结算、打击 PCDN 商家节省流量成本的需求,采取了多层 NAT 墙、降低上传速度、QoS 强制丢包、收回公网等措施,导致 P2P 技术的发展受到重重阻碍,几近停滞。

但是各位,这并非真正的互联网应有的样子。在国际互联网中,你甚至可以体验到 5ms 的低延迟服务。在这里面对垄断,我们虽然无可奈何,但仍可以发挥共享精神,另辟蹊径。

我一直有一个社区梦,希望能汇聚一波志同道合的朋友,大家一起研究、共同学习。但这个梦想从来都没有实现过。除了筑梦,我也参加过不少所谓的社区,也研究过别人对社区的见解。今天试着整理出自己对于社区这个话题的思考。

我始终认为,我们活在这个世界上,就是面临各种问题,然后尝试解决,如果解决不了,我也不信这是命,我认为如果我把我解决不了的问题 “归功” 为所谓命运,本质上,我是在逃避现实,所以,我会试着勇敢面对一些我解决不了的错误,当我感到紧张、局促、难堪时,有一个好办法,深呼吸,挺直胸膛,让你的理智再一次占据你短暂空白的大脑,让你的思维再次高速运转起来,以这种姿态体态去面对问题,没关系,我们都只会活一次~